■慢性疲労症候群医療講演会

東京

〜 認知拡大と早期発見・診断体制の確立をめざして 〜 (11/15第一稿)

動画URL(YouTube)

https://youtu.be/n8C16e2HsnY?t=17m41s

(冒頭~17:40までは、開演前のテスト放映になります。17:40以降をご覧ください)

(17:40)開演挨拶

(21:54~1:35:13)

第一部 医療講演会 倉恒弘彦教授

(関西福祉科学大学教授、東京大学特任教授

厚生労働省「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・

治療法の開発」研究班、および厚生労働省「慢性疲労症候群

に対する治療評価と治療ガイドラインの作成」研究班 代表研究者

(下記以降、時間表記がされている部分をクリックすると、別タブにてYouTubeの当該部分が頭出しされた状態で開かれます。※すでに閲覧中の場合は、その部分が表示される場合があります。また、一応全リンク確認したつもりですが、まだ体調回復していないため、リンクミス等あるかもしれません。随時修正しますので、その旨ご了承ください。)

(2016年5月14日追記:下記目次の各タイトルで下線が引かれた部分は、クリックで該当の文字起こし部分に移動するようリンクを貼りました。ただ、画面上部のメニューバーで、各段落冒頭の文章が隠れてしまいます。お手数ですが、リンク先から少し上に画面を戻してお読みください。

下線がない部分は、リンクがうまく機能していません。)

■目次

【1】慢性疲労症候群(CFS)という疾患について (p.2)(24:36)

(1)CFSの病態 - CFSとはどのような病気なのか?

(2)慢性疲労症候群の診断基準

(3)アメリカの診断基準による「CFSによる倦怠感」の定義

(4)日本での定義

【2】CFS患者の実態 (p.4)(41:50)

(1)CFS患者の国内実態調査

(2)日本における「疲労の蔓延度」と「CFS患者数の推計」疫学調査

(3)医療機関受診患者の疲労調査結果

(4)厚労省疲労研究班による再調査

【3】CFSで見られる検査の結果(p.5)(48:50)

(1)CFS患者と検査結果(CFSは精神疾患ではない)

(2)CFSは、詐病(偽りの症状を訴えるもの)ではない

【4】CFSの病因(p.6)(51:34)

(1)感染症との関係

(2)免疫系の異常

(3)視床下部・下垂体・副腎系失調説(内分泌系ホルモン)

(4)神経系の異常—自律神経系の異常

(5)CFSは脳の病気

(6)血液中の酸化ストレス(d-ROM)の異常

(7)慢性疲労病態に陥る道筋

【5】世界的な動き (p.9)(1:22:17)

(1)アメリカIOM提唱の疾患概念「SEID」について

(2)NIHーME/CFSの研究推進を明言

※この「世界的な動き」の部分のみ、別ページに概要記載

http://www.cfstokyo2015.jimdo.com/講演ー米国の動き/

【6】線維筋痛症(FM)と慢性疲労症候群(CFS)の関連 (p.10)(1:31:55)

(1)線維筋痛症(FM)と慢性疲労症候群(CFS)の関連

(2)FM併存の有無による、CFS患者の症状の違い

【1】慢性疲労症候群(CFS)という疾患について

(24:36)慢性疲労症候群という病名が使用された時期 - 1984年アメリカ

(28:45)日本での初発症例1989年7月 – 同時期1990年医原性エイズの問題あり、話題に

【1】-(1)CFSの病態 - CFSとはどのような病気なのか?

「疲労感」が病名をややこしくする

「疲労感」体の異常を知らせる三大アラームのひとつ(疲れ・熱・痛み)

「健康な人の感じる疲れ」:長時間作業を続けたとき、激しい運動をしたときなど細胞(タンパク質・遺伝子)レベルでついた傷が、要修復なレベルになったときのアラーム。休むと傷が修復し、疲れが回復する

「CFS患者の疲れ」:いくら休んでも回復しない、少し動いただけで疲れが増悪

【1】-(2)慢性疲労症候群の診断基準と症状

・それまで健康だった人

・ある時から(カゼなどを契機)、抜けるような脱力感、非常な倦怠感がまったくとれない

・倦怠感が取れてきても、病前は簡単にできたような仕事・作業で異常な倦怠感が出て、なにもできない

→普通の人が感じているような通常の疲労とは、全く違う倦怠感

・「疲労」という言葉が、CFSが誤解され、「なまけている」と勘違いされる元凶

※2015年11月時点での、厚労省科学研究費助成事業 「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班 による臨床診断基準はこちら

・ウイルス感染症様症状:微熱・喉のいたみ・頭痛・リンパ節の腫れ

・膠原病・自己免疫性疾患様症状:全身の筋肉痛・関節痛・脱力

・脳機能の異常:思考力の低下・集中力低下・睡眠障害

・脳機能低下による気分障害:気分の落ち込み・不安・イライラ

・自律神経系の失調症状:たちくらみ・動悸・発汗異常

→昔から、原因不明の体調不良は「自律神経失調」といわれ、本当の病気ではないかのように扱われがちだが、自律神経失調はCFSの中核症状のひとつ

【1】-(3)アメリカの診断基準による「CFSによる倦怠感」の定義

(1988年、米国疾病対策センター(CDC)による)

本人が健康な時にできた能力が50%以上障害されている状態=「病的な倦怠、CFS」

・軽症:健康な時にできた能力が50%以上障害されている

・中等度:家から外が出ることができなくなった

・重症:24時間ベッドの上にいる状態

「本人が健康な時にできた能力が50%以上障害」

→本人の主観にも左右され、医師によってもばらつき、判断が難しい

【1】-(4)日本での定義(線引き)

- PS(パフォーマンスステイタス)の導入

(1990年、厚労省研究班による)

(多発性骨髄腫患者のQOL(生活の質)レベル判別から転用)

・PS3=平日(学校・会社に行くべき比)に、月数日学校や会社に行くことができない

=PS3が「診断書が必要」なレベル PS3以上をCFSと診断する

※現在の日本国内の慢性疲労症候群診断基準については、下記ページに別途引用あり

(厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業(神経・筋疾患分野)) 慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発 研究班 による)

http://cfstokyo2015.jimdo.com/cfs診断基準/

【2】CFS患者の実態

【2】-(1)CFS患者の国内実態調査

2011年(平成23年度) 厚労省CFS研究班参加医療機関協力による実態調査(CFSと診断された患者)

・参加人数:518名

・男女比: 2:1 (諸外国においても、ほぼ同比率)

・平均年齢:41歳 (比較的若い年齢)

・学校や会社に行けている人たち(PS4以下)も、病院に通院している

PS5=学校や会社を休まなければならないレベル

・一方、PS7以上の人も、(25%ほど)いる

(42:49) ※CFS患者の重症度推移(母数741名)

・PS値7-9の患者の割合は、ほとんど変わらない

→治療しても、よくなっていない

・PS値5-6だった人たちが随分減って、

3-4、0−2の人が増えている

3-4…月・週のうち数日か、学校や会社を休むが、復帰できはじめた

0-2…無事、学校や会社に行けている

患者数分布

・重症で、治療してもよくならない(PS7以上):25%

・学校・会社に復帰できた :20%

・体調に波があり、学校や会社に復帰できていない:55%

→CFS患者で、無事に元の状態に戻っている人は、患者全体の1/5しかいない

多くのCFS患者は支援が必要な状況にある

【2】-(2)日本における「疲労の蔓延度」と「CFS患者数の推計」疫学調査

(1999年、名古屋地区、4,000名一般住民、回答率75%)

・6割の人が「疲れている」

← 以前(1979,1985年)の調査より「疲れている人が増えている」わけではない

→「疲れ」を病名に使うと、非常に誤解を受けやすい

回答者3015名中、0.3%が「慢性疲労症候群」の診断基準を満たしている

【2】-(3)医療機関受診患者の疲労調査結果

(2000年、名古屋地区(1999年調査と同地区、

外来受診者2,180名、回答率81%)

・医師にかかっている患者でも、疲れの原因が特定されているのは4割

・3割は「単なる過労」と診断

・残りの3割は「よくわからない疲れ」と診断

→「よくわからない疲れ」と診断されていて、学校や会社に行けていない人たちの中に、CFS診断基準を満たす人たちがいる

(47:29)

【2】-(4)厚労省疲労研究班による再調査

(2012年、名古屋地区(1999年調査と同地区、一般住民2,000名、回答率57%)

・CFS診断基準を満たす人…1名(0.1%)

・CFS診断疑い…1名(0.1%)

→0.1〜0.2%の人が、CFSの可能性がある

→世界的なCFS有病率(0.1〜0.5%)

1,000名に1〜5名はこういう病気で苦しんでいる

【3】CFSで見られる検査の結果

【3】-(1)CFS患者と検査結果(CFSは精神疾患ではない)

一般的検査では、明確な異常が見つからない

→「こころの病気の可能性がある」と精神科・心療内科にまわされる

→精神科でも異常が見つからない

→診断書をもらえずに、学校・会社を休むため「さぼっている」と言われる

学校・会社だけでなく、家族の中でも信頼関係を失い、居場所を失う

【3】-(2)CFSは、詐病(偽りの症状を訴えるもの)ではない

一般病院では、異常がないといわれるが、踏み込んだ検査をすると異常がみられる

→保険が通っていない検査でないと、わからない異常

【4】CFSの病因

【4】-(1)感染症との関係

感染症発症後の発症者は一定数いるが、特定のウイルスが原因というわけではない

・インフルエンザ(最近の論文で、インフルエンザ集団発生後のCFS発症礼報告)

・EBウイルス(ヘルペスウイルスの一種)などの再活性化

・エンテロウイルス など

【4】-(2)免疫系の異常

・アレルギー歴を持つ人が多い

・NK活性の低下(Low-NK Symdrome)

・抗核抗体陽性—CFS患者の1/3〜半分近くの人が異常が見つかる

・免疫グロブリン異常

・血中免疫複合体の増加

・単球機能異常

・リンパ球サブセットの異常や機能異常

・サイトカイン異常—インターフェロンの影響で脳神経系に擬似的障害→疲れ・痛み

→これだけでCFSと診断できるものではないが、ひとつの指標になる

→口唇ヘルペスなどの増悪と、CFS病状が関連している人も、中にはいる

だからといって、抗ウイルス剤を使えばいいという単純なものでもない

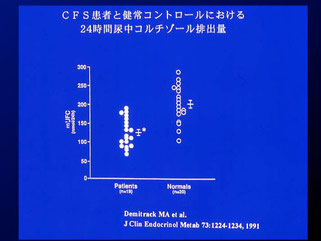

【4】-(3)視床下部・下垂体・副腎系失調説(内分泌系ホルモン)

CFS患者内分泌系の機能異常が起きている

- 1991年Demitrack デミットラック氏

・CFS患者の症状は、副腎機能不全患者の状態によく似ている

・CFS患者は血中コルチゾール値(抗ストレスホルモン)の基礎値が落ちている

・コルチゾールを作る反応に異常がある

→普通の人のホルモン異常とは少し違うが、体内のホルモン代謝に異常がある

※コルチゾール尿中排出値が有意に低い人が多い

※脳下垂体を刺激した時の、コルチゾール分泌反応が悪い

→DHEA-S(脳神経系ホルモン)分泌が下がっている人は、体調不良程度と数値に相関

【4】-(4)神経系の異常—自律神経系の異常

・体性神経系以上に、自律神経系のひずみが大きい

-心臓の動き

-胃腸の動き

-汗のかきかた

-気管の広がり

-血管の広がり

→立ちくらみ・動悸・発汗異常・下痢・便秘

・交感神経系の過緊張—睡眠の質の低下、回復できない疲労

・自律神経活動と、交感神経/副交感神経のバランス

CFS患者(重症度・中程度・軽症)・健常者を年代別分析(大阪市立大学病院)

→症状が強い人は、交感神経系の活動が強い

→症状が強い人は、副交感神経系の活動が低下

※自律神経のバランスは、年代別で変わるものではない

※自律神経の活動自体は、健康な人でも年齢が上がるにつれ低下

→自分の年齢の健常者平均と比べ、どうなのかを見ることが大事

(1:07:58)

【4】-(5)CFSは脳の病気

1)脳の神経細胞の活動性の違い

スウェーデン カロリンスカ研究所のCFS患者群と対象群(各8名)

・脳全体

→CFS患者は、脳全体の活動が低下

→脳全体の血流量の低下ー健常者比1割以上低下(健常群46ml/min/dl、CFS群40)

・脳局所血流

→前頭葉の機能低下

・前帯状回—自律神経機能異常

・前帯状回〜眼窩前頭野—情動(きもち)の不安定さ

・背外側前頭前野—短期記憶障害(ど忘れ)

(1:09:51)

2)CFS患者におけるセロトニン輸送体密度の低下

・前帯状回におけるセロトニン

・前帯状回前部(ブロードマン 24/32野)の低下→疲れが強い

・前帯状回背側部(ブロードマン 24野)の低下→疼痛が強い

→同じセロトニン系障害でも、疲労、疼痛、抑うつなど症状により異常のある場所が違う

(1:11:07)

3)脳の活動(f-MRI)

・視覚タスクで(目を使った)目が疲れたときに、音を聞いた時に反応するはずの「聴覚野」の反応も落ちてくる(健常者は変化なし)

→タスクで使って疲れている領域だけでなく、それ以外の領域の機能も低下する

→全能的な機能がシャットダウンされている

(1:11:57)

4)脳の容量の変化(MRI容積測定法)2004年

・両側の背外側前頭前野に脳の萎縮が起きているケースあり

→特に、重症CFS患者は、右背外側前頭前野の容量が低下

→重症CFS患者は、脳の機能低下だけでなく、脳の容積減少も起きている

・イタリアにて追試(2006年)

・イタリアでも、脳の同領域の容積減少を認めた

・ただし、治療反応性のよい患者は、その部分の脳容積量は回復する

→脳は再生しないと言われていたが、脳容積は治療で回復する可能性がわかった

(1:13:02)

5)CFS患者の脳炎症を直接証明(2014年理化学研究所)

・これまでは、MRIやCTでも、脳の炎症所見を直接取ることはできなかった

・神経系を構成する免疫担当細胞のミクログリアやアストロサイト細胞の活性化の指標となるタンパク質(TSPO:トランスロケーター プロテイン)の増加をPETで可視化

患者の症状の強さと脳内炎症の生じた部位の関係に相関

・扁桃体と視床、中脳→認知機能

・帯状皮質と扁桃体→頭痛や筋肉痛などの痛み

・海馬→抑うつ症状

※重要な発見:視床の炎症と疼痛の関係

CFS患者の痛みは、市販の解熱消炎鎮痛剤(アスピリン・ロキソニン)で取れない

→視床の炎症には、それらが効かないことがわかっている

→脳の活動を抑えるしかない

→線維筋痛症(FM)に、リリカ(プレガバリン)が保険適用になった

・リリカ…抗てんかん薬→神経細胞の活動を抑制する

→リリカである程度痛みの治療ができることが、研究からも裏付けが取れてきた

(参考資料) 2014年4月4日リリース

慢性疲労症候群と脳内炎症の関連を解明-脳内の神経炎症は慢性疲労の症状と相関する-

http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140404_1/

→この研究成果は、2014年の世界の慢性疲労症候群研究TOP10の第3位に選ばれる

→CFS研究において、日本の研究内容が世界を一歩リードできる状態に

(1:18:14)

【4】-(6)血液中の酸化ストレス(d-ROM)の異常

酸化ストレス:「2週間残業した」、「激しい作業をした」というときに上がる

・健康な人:酸化ストレス値が上がると、抗酸化力が上がる

・慢性的疲労状態:酸化ストレス値が上がっても、抗酸化力が下がったまま

→両方見ることで、酸化ストレスの評価からストレス状態を見ることができる

・CFS患者における酸化ストレス値/抗酸化力

・酸化ストレス値が高い

・抗酸化力が明らかに落ちている、

→酸化ストレス値高値、もしくは抗酸化力が低下している患者には、抗酸化力高める治療

【4】-(7)慢性疲労病態に陥るみちすじ

・神経系・免疫系・内分泌系という3つの柱

←感染症・生活環境ストレスで、バランスの崩れが起こる場合がある

生活環境ストレス…精神的ストレスだけでなく、左記のような、様々なストレス

・こうした様々なストレスが誘引となり、神経系・免疫系・内分泌系バランスのひずみが起きる

→NK活性の低下(増えたウイルスの抑制に、免疫物質生成)

→自分の体を守るために増えた免疫物質(※脳内でも生成)が、神経伝達物質のやり取りに悪影響

→脳神経系の機能異常(休んでも取れない疲労感・筋肉痛・関節痛・精神症状、少しの労作で極度の消耗)が発生

→進行、神経細胞の炎症や、萎縮(器質異常)へ

※こういうことが起きやすい人(遺伝的体質:HLAタイピング)もいる

(1:22:17)

【5】世界的な動き

【5】-(1)アメリカ提唱の疾患概念「SEID」について

(別ページ「講演ー米国の動き」を参照)

http://cfstokyo2015.jimdo.com/講演テキスト/講演ー米国の動き/

現在使われている病名CFSなどと違う、新しい病名SEID(Systemic Exertion Intolerance desease 全身性労作不耐疾患)を提唱した。

【5】-(2)NIHーME/CFSの研究推進を明言

・精神科ではなく、脳神経系の国立研究所NINDSがやる

・どうなっていくのかは、まだちょっと見えない

【6】線維筋痛症(FM)と慢性疲労症候群(CFS)の関連

【6】-(1)線維筋痛症(FM)とCFSの関連

線維筋痛症(FM):全身の筋肉・関節が痛む病気

大阪市立大学通院中のCFS患者195名に、2010年発表の「予備的診断基準(臨床症状による)」を適用

※WPI数値大=痛み強い

FM合併(WPI 7以上):57.9%

FM合併(WPI 3-5) :14.9%

FM合併なし :27.2%

→大阪市大通院CFS患者のうち、3/4は線維筋痛症(FM)を併存している

【6】-(2)併存の有無による、CFS患者の症状の違い

FM併存で、痛みが強い患者ほど、精神症状以外の症状が有意に強い(状態が悪

い)

・疲労感が強い

・PS値が高い(生活の質が悪い)

・筋力低下度合いが強い

・筋肉の痛みが強い

・思考力低下が強い

・脱力が強い

・精神的症状・抑うつ症状には有意差なし

→FM併発の患者のQOL(生活の質)が非常に悪い

「痛みの治療」もCFS患者さんにとっては、とても大事

■関連機関URL

・健康科学イノベーションセンター

http://www.chsi.osaka-cu.ac.jp/outline/

・大阪市立大学医学部疲労クリニカルセンター(サイドバー「疲労クリニカルセンター」より)

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/21coe/

・厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業(神経・筋疾患分野)) 慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発 研究班

http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/